Agatha Christie siempre llevaba papel y pluma ara cualquier contingencia literaria Autor: Tomado de Internet Publicado: 09/01/2021 | 11:59 pm

En una entrevista en 1987, el laureado escritor Philip Roth (El lamento de Portnoy) declaró que «escribir no es un trabajo duro, es una pesadilla». Enfrentar la terrible página en blanco, poblarla de mundos, historias y personajes deviene reto constante y arduo proceso.

Isabel Allende enciende una vela, termina de de escribir cuando esta se consume.

Los grandes escritores, como todo ser humano, experimentan inseguridades, miedos, bloqueos, desesperaciones. Escribir es un acto íntimo. Un momento personal para nada estandarizado, cuando las musas pueden no llegar y las palabras desacoplarse unas con otras por tiempo indefinido. Para avanzar sobre este caos emocional y creativo, los profesionales de las letras adquieren caprichos, rutinas, comportamientos egocéntricos y obsesivos, muchas veces ignorados por los lectores. Y aunque pensemos que poco o nada tienen que ver con el don de la escritura, ninguno de los autores expuestos a continuación hubiese concluido sus obras sin «la seguridad» que le ofrecieron estas manías.

Isabel Allende (La casa de los espíritus) inicia sus novelas los 8 de enero y cada día del proceso enciende una vela. Cuando esta se consume termina de escribir hasta la próxima vez. Ernest Hemingway (El viejo y el mar) tenía dos amuletos de la suerte en su bolsillo derecho: una pata de conejo raída y una castaña de Indias. El poeta francés Prosper Jolyot de Crébillon (Idomeneo) lograba inspiración para sus tragedias al observar los cuervos que poseía dentro de su habitación.

Ernest Hemingway llevaba en su bolsillo derecho, a la hora de escribir, una pata de conejo raída y una castaña de Indias para asegurarse la "suerte literaria".

David Herbert Richards Lawrence (Hijos y amantes) fue controvertido hasta a la hora de escribir: acostumbraba a desnudarse y trepar árboles de moreras. El dramaturgo Maxwell Anderson (La reina Isabel) contó con notable éxito mientras creaba cuando llovía, pero era un fracaso sin la presencia de precipitaciones. En su casa instaló un sistema para regar agua sobre el tejado de modo que pudiese concentrarse al oír el ruido de «la lluvia» al caer.

El maestro de los cuentos de terror Edgar Allan Poe (El cuervo) gustaba escribir obras sobre tiras continuas de papel que formaban rollos, manía que exasperaba a sus editores. Poe, también, fue un adicto al café. Su época más prolífera ocurrió a sus 27 años, cuando estaba casado con su prima de 13 años, Virginia Clemm, a quien le exigía quedarse en su compañía, sirviéndole la infusión hasta la madrugada. Otro gran «cafetero» fue Honoré de Balzac (La comedia humana). Este legendario novelista consumía hasta 50 tazas en una jornada, permitiéndole trabajar unas 15 horas diarias: casi siempre de noche y en total retraimiento. Y le funcionó, pues plasmó más de cien novelas y narraciones cortas. Sobre el aislamiento, Balzac requería un lugar sin relojes, con pocas ventanas o ninguna.

Michel de Montaigne (Ensayos) necesitaba una torre abandonada para concentrarse. Juan Ramón Jiménez (Platero y yo) era un «maniático del silencio» al forrar su habitación con corcho para recluirse. Lo mismo hacía Marcel Proust (En busca del tiempo perdido), quien fumigaba su apartamento con regularidad, pues tenía cierta fobia a ruidos y olores, además de ser el típico hipocondríaco que dormía vestido, incluso con guantes. Caso culminante el de Jonathan Franzen que, mientras creó Las correcciones, estuvo en total reclusión, con tapones en los oídos, los ojos vendados en ocasiones y dedos sobre el teclado.

Stephen King es uno de los escritores más prolíficos debido a un rigoroso sistema de trabajo de escritura y lectura.

En tanto, Agatha Christie (Asesinato en el Orient Express) escribía donde le llegara la inspiración: una cafetería, un hotel, el tren, etc. Siempre llevaba papel y pluma para cualquier contingencia literaria. Francis Scott Fitzgerald (El gran Gatsby) era otro literato que adoraba los sitios públicos y concurridos. No era precisamente un disciplinado del trabajo, en cambio suplía esa carencia con profundos momentos de creatividad en que lograba producir hasta 8 000 palabras seguidas. Fue uno de los tantos autores que se consumió por la bebida. Su ciclo laboral llegó a ser: tomar ginebra, escribir, tomar ginebra, escribir. Él mismo expresó que esta bebida era gasolina para su imaginación.

También proliferan los obsesionados con superrutinas laborales. Stephen King (La torre oscura) es famoso por su disciplina espartana. King se levanta todos los días a las ocho de la mañana y no termina hasta que no consigue escribir un mínimo de 2 000 palabras. Asimismo lee cientos de páginas diarias. Haruki Murakami (Kafka en la orilla) se despierta a las cuatro de la madrugada y concluye sus faenas literarias a las diez. Louisa May Alcott (Mujercitas) permanecía hasta 13 horas seguidas, James Joyce estuvo «20 000 horas escribiendo Ulises» y a Michael Crichton (Parque Jurásico) su delirio por el trabajo lo condujo a cuatro divorcios.

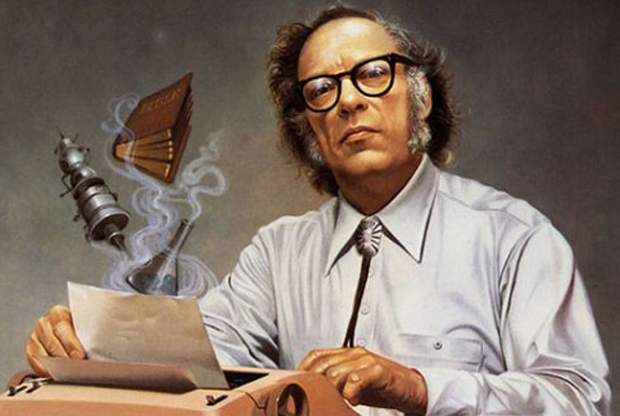

Isaac Asimov, creador de las Tres Leyes de la Robótica y la Saga de la Fundación, escribía los 365 días del año.

Isaac Asimov (Yo, robot) le dedicaba ocho horas diarias, incluyendo los días festivos y los fines de semana. Este prolífero genio de la ciencia ficción solo requería aislamiento en un cuarto pequeño, cerrado, con bombillos y sin ventanas. A diferencia de León Tolstoi (La guerra y la paz), que era muy revisionista y meticuloso, Asimov casi nunca revisaba sus textos más de una vez, pues según él «perdía tiempo».

Truman Capote (A sangre fría), además de ser otro obsesivo, fue uno de los autores más maniacos. Escribía dos versiones a lápiz antes de mecanografiar la copia final. Solo creaba en la cama, sus ceniceros no podían rebasar tres colillas por lo que llenaba sus bolsillos con las cenizas restantes y contaba números insistentemente en su cabeza. Charles Dickens (Oliver Twist) era otro «extraño»: su espacio de creación debía estar en absoluto silencio. Siempre había un peine a mano con el propósito de amoldarse el cabello múltiples veces en el día. Igual que Truman Capote, padecía un trastorno obsesivo-compulsivo respecto a la organización de su estudio y nunca podía comenzar si no tenía cerca un jarrón de flores frescas, dos estatuas de bronce, una bandeja con un conejo sobre ella, un abrecartas, su pluma y su tarro de tinta.

Al parecer la vestimenta influyó en varias generaciones de literatos. Georges Louis Leclerc (Histoire Naturelle) solo podía escribir vestido de etiqueta, con puños y chorreras de encaje y, por supuesto, espada al cinto. Alejandro Dumas (El conde de Montecristo) siempre se inspiraba con sotana roja y sandalias. Pierre Loti (Madame Chrysanthème) se abrigaba en trajes orientales y John Milton (El paraíso perdido) entre una gastada capa de lana. Gabriel García Márquez (Cien años de soledad) también contrajo sus rituales. La más famosa fue la flor amarilla en su escritorio, aunque escribía descalzo y nunca envuelto en pijamas.

Aficionados a caminar fueron François-René de Chateaubriand (Atala), quien dictaba a su secretario las oraciones mientras paseaba con los pies descalzos y Víctor Hugo. El autor de Los miserables dejaba su ropa a los criados con indicaciones de no entregársela hasta que lo pidiera. Se ponía a lo suyo desnudo, cubierto por un chal gris. Hablaba en voz alta y andaba en su habitación de un lado a otro hasta conformar la idea deseada. Cuando la tenía, se sentaba a escribir lo más rápido posible antes que se le olvidase todo.

23

23