Ana María Hernández Bravo soportó la prisión de los mercenarios en los días y noches del ataque a Playa Girón. Autor: Luis Raúl Vázquez Muñoz Publicado: 21/09/2017 | 05:19 pm

JAGÜEY GRANDE, Matanzas.— Soplaba un viento frío y no había luna. Era una noche tan densa y oscura, que los bosques de mangles desaparecieron y el mar se convirtió en un vacío negro. Mariano Mustelier, el sereno de guardia, apareció con su aspecto bondadoso en la puerta de la cabaña que servía de escuela y avisó: «Bueno, me voy de recorrido». Valerio, uno de los alfabetizadores, un muchachito de unos 14 años, se levantó de la silla con el rostro emocionado. «¡Voy con usted!», exclamó, y se perdieron en la oscuridad. Era un patrullaje sencillo. Salían en un yipi del batey de Playa Girón, bordeaban la playa y retornaban. Nada de qué preocuparse. O al menos, nada a lo que no estuviéramos adaptados.

Desde enero andaban rumores de que habían visto las huellas de hombres-rana. El día antes habíamos escuchado por radio el discurso de Fidel en el entierro de las víctimas de los bombardeos, la declaración de que la Revolución era socialista y su advertencia de que todo podía ser el preludio de una invasión. Pero aún así el peligro se convierte en algo normal, y más en la Ciénaga de Zapata, en la medianoche del 16 para el 17 de abril de 1961.

Patria Silva, alfabetizadora al igual que yo, terminó de ordenar sus papeles de clases. «¿Nos vamos?», preguntó. Hice lo mismo y la invité: «Andando». Yoyi, otra alfabetizadora de Caleta Buena, que había venido a dormir a Girón, nos acompañó junto a Gerardo, un maestro jovencito de 14 años. Recuerdo que no había estrellas. Recuerdo también que apenas se notaban las nubes. Recuerdo un viento suave que acentuaba la soledad de los pasos hacia el batey, y las cabañas construidas hacía poco parecían objetos dormidos.

Primero sonó un tiro. Una ametralladora respondió y de nuevo sonaron los disparos. Alguien exclamó: «¡¿Pero y eso qué es…?!» Y Girón se llenó de explosiones. Del mar salieron unas bolas de candela al cielo y unas líneas rojas viajaron del horizonte hacia la costa.

En medio de las explosiones, corrimos hacia la posta de las milicias, una cabaña cercana al hotel. Varios hombres salieron armados. «Es algo grande, es algo grande», decían. La gente pedía fusiles y en medio de los gritos se respondía que no había. Mustelier llegó sofocado. «Es una invasión», dijo. Tragó un poco de aire y dio la noticia: «Valerio está herido».

Patria y yo empezamos a llorar. Unos minutos después varios milicianos entraron con el rostro agitado y los uniformes abiertos. «Es una invasión grande y están desembarcando —dijeron—. Nosotros vamos a aguantarlos aquí. Los demás traten de salvarse como puedan». Nos fuimos hacia la escuela. Nos apretamos unos a los otros, agachados en el suelo y con la cabeza pegada a las rodillas.

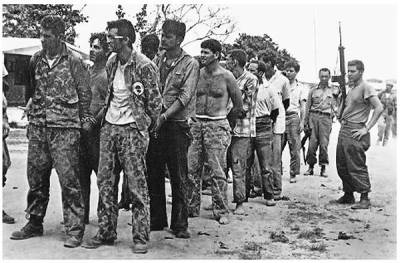

Pasados unos minutos se oyeron unos camiones. Una voz gritó en la puerta: «Arriba, salgan uno detrás del otro y con las manos en alto». Unas luces opacas nos iluminaron. Por doquier se movían hombres con gorras y uniformes pintados con muchos colores. Varios carros pasaron de largo y un tanque, prieto e inmenso como la noche, avanzó parecido a un gigantesco muñeco de cuerda. Paró en seco y apuntó su cañón hacia la entrada de Playa Girón.

¿De qué dictadura habla usted?

Preguntaron dónde estaba la milicia y en qué lugar se ubicaba Playa Azul. No respondimos. Nos mandaron a entrar y comenzó otro tiroteo inmenso. Fue la única vez que sentí miedo. Perdimos la noción del tiempo. Solo sabemos que las paredes se estremecían y las astillas de persianas caían sobre nosotros, y así nos tiramos al piso, apretados unos contra otros y con los colchones de las camas encima.

A media mañana todo estaba lleno de mercenarios, de cajas de balas y ametralladoras montadas en trípodes. Varios uniformados entraron y sin decir nada ordenaron unos cajones inmensos de armas y municiones. Pero a las 11:00 a.m. aparecieron tres hombres y ordenaron acompañarlos. Avanzamos entre el amontonamiento de armas, en medio de un movimiento incesante de hombres y gritos de mando y pelotones que subían en los camiones y salían de Girón.

Nos detuvimos en el club, donde hoy está el hotel. En la piscina tenían agrupados a los constructores del turismo y a otros prisioneros. Preguntamos por Valerio, explicamos que era un niño y debía estar herido, pedimos que lo devolvieran y lo trajeron. Tenía un rasguño de bala en la frente. Desde ese momento nos mantuvimos unidos hasta que concluyó la invasión: Yoyi, Gerardo, Valerio, Mariano Mustelier, Patria y yo.

Por las ventanas del club se escuchaba el interrogatorio a los obreros. Propusieron que pasaran a las filas de los mercenarios y cada uno decía que no. Al grupo nuestro lo entrevistaron por separado. A mí me condujeron a un local donde había un hombre de pelo negro, con la camisa del uniforme por fuera pero abotonado hasta el cuello. Dijo llamarse Andreu y en el transcurso del interrogatorio comentó que su familia tenía grandes lotes de tierra.

Desde el principio se acomodó detrás de una mesa y habló: «Somos del Ejército de Liberación». Hizo una pausa, miró fijo y siguió: «No queremos hacerles daño. Si se unen a nosotros, podemos darles armas. Venimos a liberarlos de la dictadura». «¿De qué dictadura habla usted?», pregunté. El sujeto estiró el cuello: «La de Castro, la del comunismo. Mírese usted, ¿por qué la obligan a estar aquí?».

En la habitación, por un radio, un hombre aseguraba que en Cuba entera las milicias se rendían en los combates. Entonces pusieron el Himno Nacional, yo empecé a llorar y hablé de corrido. Dije que nadie me había obligado a permanecer en la Ciénaga; era maestra voluntaria y queríamos llevar la educación a toda Cuba y por eso enseñaba a los niños a leer y escribir. El hombre anotaba en una libreta y se sonrió: «¿Y aprenden?». Lo miré recto: «Sí, bastante rápido». Andreu continuó con su sonrisa y extendió un brazo. «¡Ya se la pueden llevar!», dijo con voz fuerte. Y un asiático con ametralladora apareció en la puerta.

Ojos de cocodilo

Era uno de los que nos llevó de la escuela al club. Le decían el Chino; tenía un aspecto amulatado y bajito, y mostraba unos ojos rasgados, como los de un cocodrilo en espera, y con la extraña habilidad de permanecer casi inmutables aun cuando se encolerizaba. Me condujo al otro extremo del club a donde habían llevado al grupo. Allí el Chino extendió unos anteojos y apuntó hacia el mar. «Miren hacia allá, miren qué cantidad de barcos —dijo—. Son nuestros refuerzos».

Eran muchos, en verdad. Se veían por todo el horizonte y tenían un color azuloso. «¿Qué harán con nosotros?», preguntamos. Él dijo burlón: «¿Qué ha hecho la Revolución con ustedes?». Me le planté: «Está enseñando a leer y a escribir a los niños y ha construido 10 000 escuelas». «Nosotros construiremos 20 000». «Si no las hicieron antes, menos lo harán ahora. ¿Y la Reforma Agraria dónde la deja? Los campesinos tienen tierras y no se mueren de hambre». El mercenario se enfureció: «Usted lo ha visto». «Sí, lo he visto». Rastrilló el arma y apuntó. Nosotros nos abrazamos con la vista fija en el hueco negro del cañón de la metralleta. No disparó. Movió una mano en una señal de invitación y dijo con amabilidad: «Vengan, vengan conmigo».

No es día para morir

Le decían el Chino Kim. Antes de la Revolución había torturado y matado. Nos llevó a una cabaña cercana a otra con un rótulo grande dibujado en la puerta y que decía G-4. A cada momento aparecía con varios hombres y nos señalaba. Allí pasamos la noche bajo la custodia de un negro fuerte y el hijo de Blanco, el dueño de un bar que había en la playa en las afueras de Girón. Fue de los pocos que se pasaron a los invasores, y constantemente se vio acosado por los insultos.

Al amanecer del 18 se escucharon unos gritos de alegría. Los mercenarios daban saltos y señalaban unos aviones que venían del mar en dirección a tierra firme. Gritaban que ese era el refuerzo y los saludaron hasta que se perdieron en las nubes. Después llegó el infierno. Fue un bombardeo tan duro que imaginé que el mundo se hundiría por las bombas. Dentro de la cabaña sentíamos los motores de los aviones al pasar y los casquillos de sus ametralladoras caer sobre el techo de la placa al pasar en picada.

En uno de esos pases Gerardo sintió hambre. Se levantó como un sonámbulo y salió. Yo grité algo así como «Muchacho estás loco, ¿qué tú haces?». Salí detrás de él, y un avión hizo explotar unas bombas. Algo me levantó en peso y me fui contra el travesaño de una tela metálica para mosquitos. Un dolor grande me nubló la vista y Patria empezó a gritar. El párpado derecho estaba hinchado y ennegrecido. Patria me arrastró bajo la metralla hasta que localizó la enfermería de los mercenarios. El lugar tenía un olor fuerte a sangre y pólvora, y las camillas y los mercenarios cargados por otros entraban sin cesar.

Patria pidió a un médico que me curara. El hombre se quedó aturdido: «¿Ustedes saben curar heridos?». Respondimos que no. El doctor dijo: «No hay electricidad y no tengo hielo. Es mejor que no estén aquí». Unos mercenarios nos condujeron bajo el tiroteo. Otro avión surgió en vuelo rasante y se oyeron unos gritos. Me encogí en el piso mientras los disparos picaban por doquier. En un movimiento, al arrastrarme, se oyó una ráfaga de ametralladora y el mercenario que me conducía soltó un chorro de sangre que bañó mis brazos.

Al anochecer quisieron sacarnos de la cabaña. Nos dijeron de ir a las trincheras o llevarnos para los barcos. Nos negamos. Ya no andaban tan seguros como el primer día. Estaban nerviosos y se movían sin parar. Nos llevaron para otra cabaña. Aseguraron la puerta y un tanque se detuvo con un rugido delante, y con el cañón apuntando a nosotros. Entonces Patria hizo la propuesta. Pidió que nos agrupáramos dentro del closet envueltos en las colchonetas, pero antes debíamos escribir en un papelito el nombre de cada uno de nosotros y guardarlos en los bolsillos de la ropa. Era lo más lúcido y se hizo en silencio. Así, cuando los nuestros llegaran, sabrían sin mucho esfuerzo quiénes eran esos muertos que andaban regados por la cabaña.

La memoria perdida

Girón amaneció envuelto en metralla. Algunos mercenarios dijeron que debíamos permanecer en un lugar seguro e indicaron a Blanco y al negro que nos movieran al dique rompeolas de la playa. Al principio el agua llegaba bajo los tobillos, después empezó a subir con la marea. La idea de salir nos alumbró por un segundo, pero fue imposible.

Allí, bajo una de las cavidades, nos guarecimos hasta que las explosiones se volvieron tan insoportables que Valerio propuso meternos bajo las rocas de un diente de perro, que soportaba los pilotes del dique. Era una cueva de cangrejos inmensos. Caminaban por encima del rostro y el pecho, dábamos gritos porque picaban y Valerio insistía: «Es mejor que piquen y no que nos maten las bombas».

Era una película, aunque verdadera. Las explosiones levantaban columnas inmensas de tierra y humo por todos los rincones. Una niebla blanca se había adueñado de Playa Girón y dentro se escuchaba como si fuera el crujido de la candela en un cañaveral. Nunca imaginé que una parte de mis recuerdos se irían con esas bombas. Yo tenía una inmensa cantidad de fotos desde que llegué a la Ciénaga a alfabetizar. Las tomábamos con una camarita Kodak y poco a poco las agrupé hasta formar un paquete grande. Soñaba con mostrárselas a mi familia, a mis hijos cuando nacieran y a los nietos cuando tocara el turno. Quería hablarles de cómo enseñaba a hombres y mujeres a leer y a escribir en medio de los pantanos y los mosquitos, y sobre todo deseaba hablarles de aquel día cuando los niños de la Ciénaga conocieron por primera vez la bandera.

Yo pregunté: «¿Ustedes conocen la bandera de Cuba?», y respondieron con un Noooo bien largo y unas risas de timidez. «¡Ah!, pues es así», dije virándome hacia el pizarrón. Empecé a dibujar las líneas, primero las franjas, después el triángulo y luego a rellenar los colores. Al finalizar les presenté la estrella: «Esta es la bandera de ustedes, la bandera de Cuba». Nunca he podido olvidar esas miradas. Se reían; pero no de vergüenza. Era de otra cosa, porque los ojitos oscuros brillaban de fascinación. Y ahora todas esas imágenes se perdían. Los mercenarios las habían regado por la playa y flotaban en el agua en medio de las explosiones, tan cerca de mí. Y yo sin saber ni poder hacer nada.

El último día

La marea subió y el agua llegaba al cuello. Blanco y el mercenario dijeron: «Quédense aquí», y huyeron. Nosotros también salimos y a pesar del apuro no dejamos de sorprendernos. Girón estaba lleno de los más disímiles objetos regados hasta donde alcanzaba la vista: mochilas, botas, fusiles, vendas, camisas, balas, camiones, cajas, gorras, cañones… Las cabañas estaban ennegrecidas; se veían las paredes agujereadas, algunas tenían el portal convertido en escombros y todas estaban sin ventanas.

Nos vimos entre fuego cruzado. Disparaban desde la entrada, desde los mangles y desde el cielo con los aviones. Una guagüita, con una cruz roja, apareció en medio del tiroteo; unos hombres vestidos de civil empezaron a cargar a heridos y se perdieron. A Mariano se le ocurrió poner unas sábanas en señal de paz. Vino otro bombardeo y corrimos hacia los baños del club. Las sábanas volaron hechas pedazos.

Avanzamos entre las cabañas hasta que nos dispararon desde un montecito. Nos arrastramos entre los escombros y en los movimientos por recoger el cuerpo, observamos unos hombres con gorras y unos rifles largos. Se movían encorvados entre las cabañas. «¿Quiénes son ustedes?», nos gritaron y un fuerte tiroteo impidió responder. Volvieron a preguntarnos, quisimos dar una respuesta y de nuevo las ráfagas picaron cerca. Varios de ellos llegaron hasta nosotros. Se apostaron e hicieron fuego hacia el montecito de donde nos disparaban. Gritamos: «¿Quiénes son ustedes?». Ellos dijeron: «Somos de la Policía Nacional Revolucionaria».

La pregunta final

La que mejor estaba del grupo era yo. Mariano Mustelier cojeaba de la pierna herida, Patria lloraba en temblores y Valerio miraba fijo y asustado y constantemente avisaba que venían aviones. Nos llevaron para Jagüey Grande, que se podía parecer a un inmenso carnaval por la cantidad de personas en las calles, de no ser por las armas y los soldados. Me llevaron a la iglesia para ver si reconocía a alguno de los mercenarios y no pude identificar a ninguno. Nadie que conociera estaba allí.

Andábamos ojerosos, con las vestimentas hechas harapos y sin calzado. La directora de Educación me llevó para su casa, me buscó ropas y avisó a mi familia, que me buscaba por Aguada de Pasajeros. El médico me puso una inyección. Dormí unas horas, pensé que ya todo se había acabado y no volvería a escuchar los disparos ni el ruido de las explosiones. Al despertarme sentí un escalofrío. No podía levantarme. Ni siquiera podía bajar las piernas de la cama. El doctor me miró con gesto compasivo. «Son los nervios —dijo—. Bastante has aguantado».

Me llevó para su casa y ahí permanecí bajo ingreso durante una semana. Así volví a caminar. El camino de regreso lo hice en silencio. El auto se detuvo a la entrada de la finca de mis padres en Bolondrón. Ellos estaban en el portal de la casa rodeados de mis hermanos. Caminé despacio el camino de la entrada a la puerta. Nadie pronunció una palabra. Simplemente me abrazaron en silencio. Sin un grito, ni un llanto, tampoco una pregunta. Solo un abrazo fuerte.

A un costado del portal había un viejo de barba blanca y voz ronca. En mis visitas a cada rato discutía con él de política. Él miraba la escena. Preguntó: «¿Estás contenta?». La voz le salió sin maldad, aunque con el mismo tono grueso de las discusiones. Lo miré en medio del silencio del monte. «Sí, lo estoy», respondí. Me pasé la mano por la cara. Algo no me dejaba ver bien. Volví a respirar hondo y dije: «Sí, lo estoy porque ganamos».

28

28