Nuestro podcast Más que papel se acerca a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 08/11/2025 | 07:53 am

En medio de un auditorio colmado de periodistas y pueblo, Katiuska Blanco habla con la serenidad de quien ha convivido durante décadas con la historia. Su voz, pausada pero firme, se abre paso en la Estación Cultural de Línea y 18, en La Habana, durante las jornadas del 1er. Festival Internacional Granma-Rebelde, un espacio donde el periodismo cubano, recientemente, se rencontró con sus raíces.

Desde Todo el tiempo de los cedros, publicado en 2003, hasta Fidel Castro Ruz, guerrillero del tiempo, su obra se ha convertido en una suerte de archivo vivo de la memoria del líder histórico de la Revolución Cubana, un retrato que trasciende el mito y busca la esencia del hombre detrás del símbolo.

En ese contexto, y con una tremenda amabilidad, Katiuska accedió a conversar con este reportero para nuestro podcast Más que papel. De esa conversación, surgen estas líneas.

—La obra de Katiuska, incuestionablemente, es vital en la historia de este país, porque ella estuvo muy cercana a nuestro Fidel. Aquí en el Festival tuvimos el panel Fidel en la prensa. Quisiera que usted le trasladara un poco a nuestro público ¿qué experiencia significó esta oportunidad?

—Primero fue una oportunidad maravillosa para traer las historias de muchos periodistas que pudieron presenciar las capacidades en nuestro oficio de Fidel. En el diálogo con ellos, en la preparación de los materiales, en la manera de enfocar los asuntos, en darse cuenta desde el inicio de la importancia que tenía el oficio de la palabra —como lo llamó García Márquez en un trabajo maravilloso que escribió sobre Fidel— y sobre su capacidad de discursar y de hablar, de convencer.

«Y es que, en la raíz de todo esto, está también la idea del Comandante de que el periodismo no puede ser otro que el periodismo revolucionario, porque él hace periodismo, trabaja dentro de las letras, precisamente, para difundir, para explicar, para razonar, porque estaba convencido de que la sociedad socialista es una sociedad emancipada en la cual las personas deben ser partícipes y protagonistas de las transformaciones, y ello solo es posible si las personas tienen conocimiento, si las personas tienen una convicción profunda, porque de lo que se trata es también de desafiar —como él mismo dijo en el concepto de Revolución— poderosas fuerzas, internas y externas, que pueden llevar a que los que desarrollamos esas luchas, tengamos que hacer grandes sacrificios.

«Eso solo se puede hacer desde la conciencia política, desde la conciencia revolucionaria, desde la información de los asuntos, desde el conocimiento profundo de la realidad, y ello era lo que él propiciaba con su ejercicio periodístico que de alguna manera es también su ejercicio de luchador, de combatiente, porque no podemos separar una cosa de la otra.

«Cuando, por ejemplo, desarrolla su alegato La historia me absolverá —que fue la segunda oportunidad en la que Fidel hizo su propia defensa, la primera había sido ante un tribunal de urgencia en la antigua provincia de Las Villas, en Santa Clara— lo hace no solo con el propósito de denunciar, sino también para que haya un conocimiento y una comprensión de por qué van a la lucha, cuáles son las razones de hacer todo lo que se propusieron, qué propósitos, qué perspectivas tenían los revolucionarios en ese momento pensando en atacar el Moncada.

«Otra cuestión que estaba muy relacionada con su deseo de expresión, de comunicación, era también el hecho de que esa comunicación y esa expresión fuera a las esencias, no se tornara repetitiva, no fuera algo en lo que al final una idea se vaciara de contenido y se repitiera mecánicamente.

«Una vez me preguntó: "¿Qué piensas tú del ataque al cuartel Moncada?". Y, prácticamente cuando empezaba a balbucear la respuesta, él me dice: "No me vayas a decir que fue el motor chiquito que echó a andar el grande”. Esa expresión de él tiene detrás toda una explicación política y social, pero él se había percatado de que lo que se enseñaba muchas veces era la frase, y que esa frase, sin una explicación, sin conocer por qué se decía eso, era como repetir un eslogan sin que hubiera una profundización en la idea.

«A partir de ahí también presencié una visión crítica de él, sobre lo que habían hecho en el cuartel Moncada, cómo habían programado las cosas, qué habría hecho él mejor y qué no habría hecho si hubiera tenido más experiencia.

«Todas esas cosas él las analizaba de manera muy honesta consigo mismo, pero también con la gente, y de manera también muy profunda, así como tampoco olvidaba el papel de la épica en los asuntos que él abordaba, porque, por ejemplo, sabía que uno de los soldados batistianos que había luchado contra ellos en el cuartel, después había abandonado las filas del ejército batistiano y se había incorporado a la lucha revolucionaria.

«Y ese combatiente, que fue un combatiente valioso y terminó siendo un mártir de la Revolución —incluso disparaba con el arma más poderosa y con más potencia de fuego que había en la Sierra Maestra, que era la ametralladora 50— siempre les decía a los soldados: "Aquí está Curunú, el que los conoce a ustedes". Y, sin embargo, la historia anterior de Curunú no se conocía mucho, él decía que por respeto a las madres de los caídos en el Moncada.

«Y le dolía mucho al cabo de muchos años la muerte de Curunú por un error de otro combatiente que no cumplió las órdenes que él le había dado, y tuvo lugar la batalla de Guisa por esa razón.

«En todo esto, pudiéramos decir que el panel hablaba también de Fidel, un líder que escribió su historia, y es verdad, porque yo siempre digo que era como Balzac, que escribía y después revisaba una y otra vez lo que escribía. Era un perfeccionista, no solo del contenido y de la exactitud de la idea, sino también de la belleza y el estilo con que se expresaban las ideas.

«Eso lo comprobé mucho tiempo después también, trabajando para el libro, la acuciosidad de Fidel, y yo decía, es que hubo una muchedumbre también de periodistas a los que él acudió para que lo apoyaran a revisar. Ahí estaban Arleen Rodríguez Derivet, Randy Alonso, Rosa Miriam Elizalde, Wilmer Rodríguez Fernández, que era muy jovencito en ese momento…».

Para Katiuska Blanco, el periodista debe tener una visión integradora, que tenga en cuenta saberes múltiples, tal y como lo promovió Fidel. Foto: Favio Vergara

***

De Fidel, Katiuska agrega que «era un hombre que no abdicaba ni de la idea ni del estilo. Ambas cosas las fue llevando a lo largo del tiempo, y tuvo también tiempo largo de vida, como para reflexionar sobre cambios de matrices de opinión, cambios de herramientas de información, pero lo que eran los contenidos, siempre los analizó muy bien.

«Desde la Sierra Maestra, cuando empezó a escuchar los anuncios publicitarios, dijo, empezó a reflexionar sobre lo que ello implicaba como estándar de vida impuesto a las personas, que no parece algo tan importante, pero es lo que lleva a las dinámicas de funcionamiento del sistema capitalista con participación de la gente.

«Y entonces él se cuestionaba todo eso, porque ello hacía que se crearan reflejos condicionados en las personas y se restaba a los seres humanos la capacidad de pensar. Esta reflexión empieza en la Sierra Maestra y termina de alguna manera —como una puerta abierta para continuar reflexionando— el 17 de noviembre de 2005, cuando en la Universidad, en su famoso discurso, dice que no es lo mismo estar desinformado que tener reflejos condicionados y haber perdido la capacidad de pensar.

«Entonces, la capacidad de pensar está vinculada con el ejercicio de esta profesión. Si usted no piensa, usted no se moviliza, no se articula, no entiende, no comprende, no es protagonista de la historia, en definitiva.

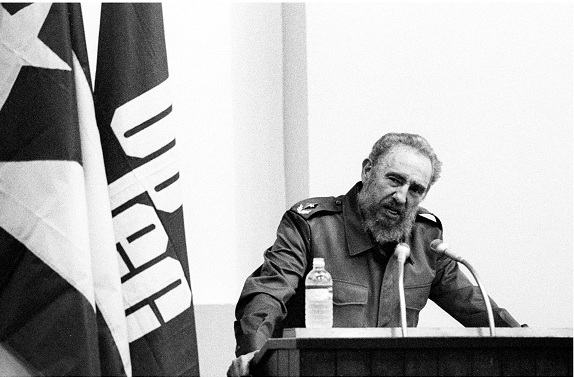

Durante varias décadas, después de 1959, el periodismo de Fidel irradia con su sello propio. Fotos: Archivo de JR

—Usted ha hablado de temas medulares y yo pensaba en la capacidad de pensamiento crítico, la que se debe tener también para llegar a las esencias, todo eso que nos enseñó Fidel con su ejemplo a lo largo de su trayectoria de vida. En esta era digital, que además se le está llamando la era de la posverdad y, como nos alertaba recientemente Ignacio Ramonet, la llegada de la inteligencia artificial está rompiendo con los moldes de la comunicación como la conocemos, la prensa revolucionaria en Cuba hoy tiene retos muy importantes. Estamos hablando de hechos que se suceden muy rápido. Lo que ahora es noticia ya en la tarde puede que ni siquiera lo sea, y se está hablando de otro tema en herramientas que precisamente fueron creadas desde el capitalismo, sobre todo para promover el consumo, porque mientras más las personas consumen, tienen ese patrón de la publicidad para imponerle entonces modos de vida. ¿Qué retos usted cree que tiene hoy la prensa revolucionaria para llegar a través de esas plataformas, y cómo promover, sobre todo, el pensamiento crítico?

—Al final lo más importante es que solo serías generador de contenidos si eres capaz de integrar información y si eres capaz de pensar la información. Es decir, no confiarte, cruzar información. Fidel lo hacía. Se leía sobre una misma noticia los cables de varias agencias, que es el abecé del periodismo.

«Además, se reflejaba en su lectura crítica, en el sentido de que muchas veces se cuestionaba los conceptos, las palabras… nos han querido arrebatar la palabra, por ejemplo, libertad. Se decía de Bolívar que era un libertador…

—La palabra Revolución…

—Así es, y el non plus ultra ha sido la palabra libertad, donde ha terminado siendo «libertario» Milei, cuando es todo lo contrario a lo que la palabra implica, lo que el concepto implica, que es el abandono de la libertad de la gente. Porque, ¿qué libertad tienes tú si no hay justicia social? ¿La libertad de los oprimidos, la libertad de los que mueren de hambre? ¿La libertad de morirte? Esa es la libertad de Milei. Entonces, las palabras también pesan.

«Decía Lezama Lima, "las palabras traen su desgaste", y entonces con ese desgaste uno tiene que todos los días, fundar las palabras y, a partir de ahí, preguntarse si el cable, si la información, no solo es verdadera, si puede haber ocurrido de verdad, pero el enfoque con que esa información está dado, ¿es correcto, es real? Contrasta información, lee, profundiza, ve a la historia, documéntate. Creo que es la labor principal de un periodista hoy, de un comunicador…

«He escuchado criterios terribles de que no, eso no es ciencia. Fue un pensador, creo que (Antonio) Gramsci, quien dijo que la separación entre la academia y la cultura era algo que se había hecho expresamente para dividir la visión de los seres humanos. Entonces, todo es cultura, para todo hay que aplicar, me parece a mí, una mirada antropológica. Que era la mirada de Fidel.

«Fíjate, él fue delegado de una asignatura cuando empezó la universidad, antropología jurídica. Esa era la visión de Fidel, la visión de la mezcla de confluencias, de las referencias que pueden llevar a explicarnos una realidad, a explicarnos un comportamiento en las personas, a explicar la vida de un lugar.

«Y después eso lo ejerció también, por ejemplo, cuando en la guerra de guerrillas él va a reportar en un parte de guerra la Batalla de Las Mercedes. Lo que hace Fidel es una crónica, habla hasta de los contenidos económicos, ¿a qué se dedicaba económicamente ese pueblito Las Mercedes? ¿Cuáles eran sus pobladores? ¿Qué características culturales tenía? Todo eso lo da Fidel en un parte de guerra, te retrata una población, ¿por qué? Porque tenía ese enfoque integrador, que no solo tomaba en cuenta una parte de la realidad, sino todo lo que confluía en esa realidad.

«Hay historias de embajadores cubanos en países como Bolivia, yo me acuerdo de (Rafael) Dausá, que Fidel le hace cantidad de preguntas, y una es sobre las truchas que se pescaban en el lago Titicaca. Le preguntó cómo él podía dedicar todo su esfuerzo a trabajar para un hospital que se iba a crear, pero no iba a conocer a qué estaban dedicados los que iban a ser los pacientes de ese hospital, en qué trabajaban, cómo vivían…

«Esa es la visión que hay que tener, una visión integradora, que tenga en cuenta saberes múltiples y que, al mismo tiempo, el resultado sea una conjunción de esos saberes para que de verdad sea algo nuevo, como el gato volante del que hablaba Abel Prieto. No es la mezcla mecánica, sino que es la mezcla que da lugar a un gato con alas. Creo que ese es el papel del periodista, porque si no sería un mero repetidor».

Entre las enseñanzas del Comandante en Jefe una es vital, no es lo mismo estar desinformado que tener reflejos condicionados y haber perdido la capacidad de pensar.

—Se insiste mucho ahora en la importancia de la unidad, en lo que nos puede salvar. Y eso precisamente es en lo que más trabajó Fidel. Logró reunir a los revolucionarios cubanos bajo una causa común. En estos tiempos, ¿qué tan importante cree que siga siendo ese concepto?

—Ese concepto es vital. Sin unidad no sería posible avanzar. Sin unidad seríamos más débiles, seríamos vulnerables. Él lo sabía y por eso tejió desde lo profundo del alma nacional esa unidad. Lo hizo con sacrificio, con esfuerzo, conversando, dialogando, tratando de acercar posiciones también dentro del campo revolucionario, que no es uniforme ni monolítico, en el sentido de que todo el mundo piense lo mismo, no.

«Cuando el 4to. Congreso del Partido se habló mucho de que como somos un único partido, tiene que ser una plataforma donde se puedan expresar los criterios, las opiniones. Ese es el lugar donde nosotros debemos tejer más todavía la unidad y entonces por eso pienso que siempre hay una vanguardia, pero es importante también la multitud. Porque sin esa multitud no se avanza tampoco.

«De la otra cuestión que me parecía importante hablarles es de que no fue sin esfuerzo, no fue sin dejar a un lado a veces su propio concepto sobre algún asunto. Lo que él nunca dejó de lado fueron los principios. Pero en dondequiera que había una posibilidad de comprenderse, de entenderse dentro del campo de los que estamos al lado de las causas justas, de las causas nobles, él hizo esfuerzos grandes por eso, por unir a la gente.

«Incluso un momento al principio, muy al principio de la Revolución, creo que fue un 13 de marzo que se conmemoraba el aniversario del Asalto al palacio. Y en un momento determinado, él está hablando de las elecciones en el mismo 59.

«Y desde entonces él había utilizado una expresión el 8 de enero que decía, "Armas para qué." Haciéndole la crítica a una organización revolucionaria que había acopiado armas en aquellos días.

«Y, sin embargo, el 13 de marzo, cuando él está delante de las personas que lo escuchaban, cuando él empieza a hablar de las elecciones que iban a tener lugar, las personas empezaron a decirle, "¿elecciones para qué?" Y eso lo llevó a él a meditar profundamente en la importancia de la multitud, del pueblo, de la sabiduría popular.

«Él dijo entonces que el pueblo se había radicalizado más prontamente que él. Y que por eso a veces él era alguien que dirigía al pueblo, pero otras veces se dejaba dirigir porque a veces el pueblo también era capaz de alcanzar altos grados de radicalización y de profundidad en sus ideas.

«Y entonces de ese diálogo es que él se convence en que lo que importaba en ese momento era hacer una Revolución auténtica y profunda y no tanto las elecciones, que la gente estaba cansada del viejo esquema electoral, de la politiquería tradicional, y que lo que importaba era hacer la Revolución, que era lo que la gente quería.

«Y entonces, bueno, eso te expresa un poco también la capacidad de Fidel de tener esa visión crítica hacia sí mismo, que le permitía estar siempre a la vanguardia».

26

26